田洪敏(必威唯一官方网站)

П. Е. 斯卡契科夫(П.Е. Скачков ,1892-1964)是俄苏汉学家、历史学家和文献学家,由他编写的《中国目录(1780-1930)》(Библиография Китая)于1932年在列宁格勒国家社会经济出版社(Государственное социально-экономическое издательство)出版,叙录时限为1730年到1931年1月1日,是体现俄苏新旧中国研究的基础性史料。此前由梅若夫(В. И. Межов, 1830-1894)编写的《亚洲书目汇编》中第一卷关于中国的词条仅有52页,时间截止到1888年。除了时限不同,斯卡契科夫1932年版《中国目录》最令学界瞩目的是其对中国共产党在1923-1930年前后近十年的文献汇编。秉持马克思主义唯物史论观念,采用马克思政治经济学方法论处理中国共产党在社会结构、政党、经济关系和中国大革命时期的史料篇什和文献,是青年苏维埃国家研究早期中国共产党的启蒙和发轫之作。

直至今日,尽管文献整理、校勘理论和数据处理技术都远远超越斯卡契科夫所处的时代,各类中国研究目录、书目以及文献也不断叠加,但是从学术价值和影响度来看都难以和这部书目并行。《中国目录》全书近900页,在1932年印刷2175册,虽经时光风蚀,未成零笺残篇,在今天俄罗斯民间图书流转市场的价格一再攀升。我国学者关注斯卡契科夫《中国目录》,多指1960年莫斯科东方文学出版社的增补本,而对于这部1932年的“源目录”初版甚少征引。

回溯1932年《中国目录》出版的历史背景,表征之一是20世纪初俄苏在远东地区的革命进程,比如也有《日本目录》等同一体例的书目在俄苏出版。其主要诉求是为俄苏在远东的发展提供学术支持,但就智识层面而言,《中国目录》对于中国共产党自1923年到1930年的史料整理极具初识的敏感性、思想的前瞻性和学科的奠基性。

俄苏对中共的早期研究不仅仅囿于一个新兴政党的志趣,而是结合本国1880年代开始的俄国社会转型所形成之历史风貌,特别是青年共产党人与社会进步的关系、历史原动力与知识进步的关系,如拉夫罗夫所主张的“进步的各阶程是由多数民众的苦痛表现着历史的原动力”,(《俄国革命运动史》[日本]山内封介著,卫仁山译,河南人民出版社2016年影印本,第40页)这一“人类的进步,无论其如何迟缓,总是由批评的思索力的人们而行”的思想在1870-1890年的俄国青年中获得广泛认同和积极实践,在1900年之后越出俄国地理边界,它和我国1920年代大革命时期关于社会科学如何影响思想实践彼此契合,互为印证,这一时代情感与思想的联结应该是斯卡契科夫编写《中国目录》的理想主义根基。

具体到书目甄选,编者在前言指出,俄苏对于中国共产党的研究是在分析中国国内革命各阶层思想性的前提下做的理论深化。首先是中国的苏维埃运动和红军的行动已经使得中国成为世界“劳动人民反抗殖民国家的第一位”;其次是围绕中国的反帝国主义的斗争越来越尖锐,日本占领中国并且将之变成一个入侵苏联的“桥头堡”的威胁须臾不懈,随着中国革命的发展,苏联必须加入到对于中国的深入研究,因为这“将吸引越来越多的苏联人民和爱国群体”;同时,编写一部新的“中国文献”也是与西方资本主义对中国的研究形成竞争的必要条件,因为在1925-1927年西方关于中国大革命时期的研究小册子开始受到关注。(参见《中国目录》第VII页)

在上述国际背景下,斯卡契科夫的《中国目录》是对俄国到1930年之前近200年的中国研究的第一次史料汇编,《中国目录》指出早期俄国汉学研究是意识形态的重要部分,是沙俄专制制度的一部分,其中国研究主要是宗教、哲学、习俗、语言等层面。而对于今天来说十分重要的是关于中国历史、经济和政治的研究:“几乎没有留下一部超越欧洲人文科学水平的著作。”(《中国目录》第VIII页)谈及欧洲的中国研究,斯卡契科夫认为,20世纪初的欧洲汉学史料主要聚焦于义和团运动或者日俄战争,这些当然是重要的材料,但是仅仅据此就认为是“中国文献”的全部则是缺乏学术依据的,“甚至有些信息是基于殖民者的利益而发生的扭曲理解”(искаженное в интересах)。(《中国目录》第IX页)所以,编写一本具有新的学术视野的中国文献就格外重要。另一重要学术事件是,1930年7月11日苏联科学院在原东方研究院的基础上创建中国科学研究院(Научно-исследовательский институт по Китаю),研究院位于莫斯科的沃尔霍卡大街14号(Москва, Волхонка №14),这本《中国目录》的编写体例将成为刚刚成立的中国研究院的奠基性文献,此后编写的专门性史料汇编都将以此为标准,新的中国目录学研究也将以此为基础。斯卡契科夫指出《中国目录》将消弭沙俄时期关于中国研究过程中文献的本质性断裂(существенный пробел)。(参见《中国书目》第XIII页)

解释本书目的词条选择时,斯卡契科夫表明不会收入此前已经收录于各类百科全书或者各类专门性中国研究的索引——因为找到这类书并且查到相关词条并不困难。这样来看,藏于各大专门档案馆或者图书馆的比如19世纪中俄民间往来或者文学艺术等就不在此系列,即便纳入到本书目的词条也是补充前期沙俄时代缺失的部分。同时编者指出,《中国目录》不是文献统计学上的条分缕析,要凸显马克思主义唯物历史意识。

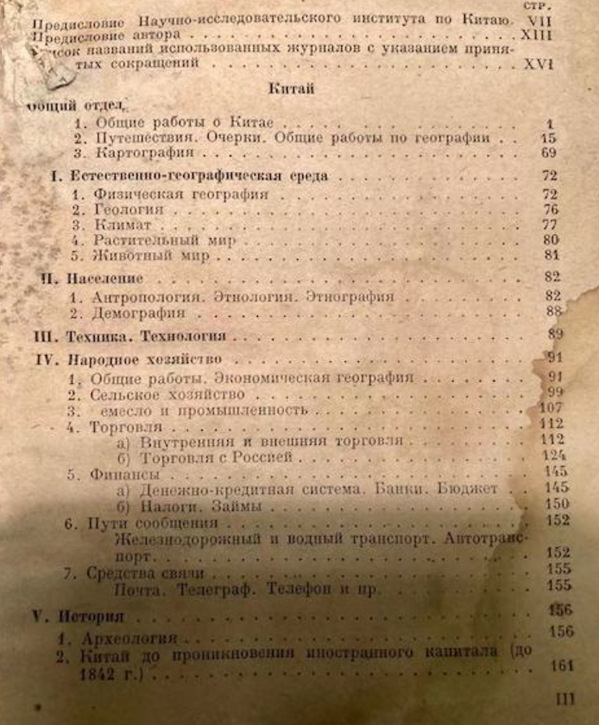

史料和材料的专门化(классификации науки)或者说书目体例曾经一度让编者困扰:因为此前还没有一套科学的马克思主义方法论来指导的中国文献,编者强调,“作为中国学研究的学科起点,《中国目录》采用的是马克思主义政治经济学理论”。(XI页)基于此,马克思主义唯物史观念指导分析的社会结构,生产力与生产关系所形成的的社会关系是这部《中国目录》的根本原则,进而细分为分目录:自然地理环境(естественно-географические среда),居民(население),技术与工艺(техника ,технология),国民经济(народное хозяйство),此项下又细分为农业,手工业和工业,对内对外贸易,财政(货币政策,税收政策),交通和通讯(邮政,电报),历史等。关于早期中国共产党的文献史料则主要集中在第XII部分“社会结构”(социальная структура Китая)和第XIII部分“大革命时期”(великая китайская революция );第IX部分“苏联与中国”(СССР и Китай)和第XI部分“中国学” (китаеведение),以及附录1923-1930年报纸文章。概言之,涉猎早期俄苏中国研究的历史,在1932年版《中国目录》呈现出以下特征:

(一)运用马克思关于社会阶层和生产关系为理论依据和方法实践;

(二)学术思想上不是资料汇编,是新的马克思主义历史意识的体现;

(三)是创建中国科学研究院的第一部史料底本;

(四)关于中国共产党的文献涉及社会关系的各个层面:经济,政党,国家,土地问题,青年工人,少先队运动,共青团员,儿童运动等。

(五)关于中国共产党研究主要史料来源是1923年到1930年的杂志报章以及学术小册子。

(六)收录的文章作者除了俄苏学者之外,也包括翻译的年轻中国共产党人的文章,欧洲主要国家英国、法国和德国关于中国共产党研究的文章和手册也在此列。

以下略作举隅,备读者想象俄苏学者早期对中国共产党研究的范畴和文章体裁的全貌。

《中国目录》收入中共研究的文章首先集中于政治、军事、革命和经济等总论式资料,它们在社会结构子目录中以军事档案、军事力量、军队、海军、空军等围绕“在中国创建红军”这一主题展开整理。如Е.瓦尔卡(Варга Е)撰写的《中国革命的经济问题》发表于《计划经济》1925年第XII期,后又于1927年在《世界经济与和平》发表《资本世界和中国革命》。维伊捷米勒执笔《中国革命的经济前提》,发表于《国际编年》1925年第VIII-IX期。在以“中国共产党”为标题的目录里我们可以看到史料“纪要性”的特点。如在条目5017-5076中收入维列斯基(Виленский)撰写的《在中共成立前夕》(Накануне образования коммунистической партии в К.)发表于《共产国际》(КИ)1928年第23-24和第103-110页,主要讨论的是大革命时期中共和国民党之间的关系。卡拉乔夫(Калачев)的《中共历史纲要》(Краткий очерк истории китайской коммунистической партии)刊载于1927 年第10期《原则》(К),第13-78页。

而在保证收录文章的纪要性质的同时,文章体裁和风格上也未尝不具有“怀人丛录”的特点,能够彰显青年研究者的文学功底,如条目5075是鲍里斯·舒米亚茨基(Шумяцкий Борис)撰写的《纪念中国共青团和中国共产党创始人之一张太雷同志》(Память одного из организаторов комсомола и компартии К. Тов. Чжан -Та-Лая),发表于《革命与东方》1928年第4-5期,第194-230页。这里值得一提的是,作者舒米亚茨基不仅仅是出色的布尔什维克领导人,曾经组织中国哈尔滨的工人运动,也是后来苏联电影艺术的奠基人之一,在他的领导下拍摄了《夏伯阳》《欢乐的孩子们》和《少年马克西姆》等初具苏联艺术风格的电影作品。他的这篇纪念张太雷的文章与1924年《农民英特纳雄纳尔》(крестИ)第2期的文章《张太雷的农民革命运动思想》互为观照,青年中国共产党人的思想性和艺术性在《中国目录》里获得了立体性的研究。再如为了实现信息的多元性,该文献并不拒绝收入欧洲其他国家如英国、德国和法国学者撰写的文章,如收录的1900年7月发表于《俄罗斯导报》的弗兰西斯·穆里《中国的秘密组织和中国政权》(les societies secrets et le gouvernement en Chine)就是从法语转译。

1923年到1930年的八年间,中国不同阶层如青年工人、农民和妇女的革命活动也是该书目主要史料来源,特别是1925-1930年大革命时期。如М.阿布果夫(Абугов М)的《中国革命中的青年》刊载在《少年共产主义者》1927年第7期,第37-42页;同一主题作为对报章文章的进一步增补,还收入如С.塔林(Далин С)撰写的宣传手册《中国革命运动中的青年人》,于1925年在新莫斯科出版社(Новая Москва)出版,这类宣传手册为了尽快和读者见面,一般不会超过200页,如本书就只有144页。

在文章形式上,除了政论文章之外,也包括特别贴近民众的插图本青年手册,而且文章和手册的作者往往是一个人,这也就要求研究中国的学者能够采用不同的体裁和修辞方法来宣传新兴中国政党的各个面貌,比如塔林还完成了《远东地区的少年运动问题》,发表于《新远东》(НДВ)1921年第4期;还有1926年《中国的儿童运动和中国工厂里的儿童》和1927年完成《中国共青团经济斗争与工会组织报告》,后者具有严格学术意义的报告都发表于《青年共产国际》。

关于中国革命青年问题在《中国目录》中也与中国新时期国民教育文献结合在一起,比如在社会结构项下第4部分是关于中国国民教育与培养,收入了П.伊里因的文章《大众教育问题》,发表于1926年《共产主义教育》(КПр),此处所使用的的俄文“教育”(просвещение)一词含有启蒙的涵义,旨在强调1920年代中国新式教育的发展。另关于具体阶层的文章,如С.特列季亚科夫(Третьяков С)1926年撰写的《中国大学生——红色青年》;К .齐涅娃(Тинева К)撰写的77页宣传手册《东方革命运动中的妇女》主要介绍了中国妇女在家庭中的状况、劳动、争取解放的斗争、参加革命等概况;多米奇卡(Томичка)撰写的《湖南女共产党员运动》于1927年发表于《女共产党员》第6期。М.舒卡尔撰写的《革命战争中的中国农民》刊载于《革命者的同路人》1927年第9期第49-57页,第10期接续发表《中国农民联盟》。从以上词条可以看出这一时期新生苏维埃国家已经培养了一批专业化的中共研究者。

而从文章源流可以发现,俄苏早期关于中共的研究多出现在新的媒介中,创建自己的“新希腊经典”的话语方式激荡着一批苏维埃青年学者,他们倾向于将文章发表在新生媒介中,如《新东方》(НВ)、《新生活》(НЖ)、《新大众杂志》(НЖВ)、《新文学杂志》(НЖЛит)、《去学校的新路程》(ННШК)、《新路》(НП)、《新经济》(НЭ)、《青年布尔什维克》(МолБ)、《中国问题》(ПК)等月刊、半月刊、周刊和报纸。斯卡契科夫认为,在1923-1930年的各类报章中,对于研究中共思想最有主导价值的有四份报纸,《苏联中央执行委员会和全俄执行委员会消息报》(Известия ЦИК СССР и ВЦИК)、《真理报》(Правда)、《列宁格勒真理报》(Ленинградская правда)、《经济生活》(экономическая жизнь)。

总结这四份报纸在1923-1930年8年间的中共研究,又区分为经济、工人问题和工人运动;农民问题和农民运动;青年运动;军队和海军等,所收入文章在今天看来都具有底本意义。举例来讲,1927年第65期,刊载于《列宁格勒真理报》中的《处于革命中心的上海》和1927年刊载于《真理报》第85期的《上海转折》都是从不同视角介绍大革命时期的上海,以上海为革命中心的文章在上述四份报纸中分别形成政治、经济和群众运动的主题。另外,这四份报纸还承担了时评功能,如中国与帝国主义、中国与苏联的关系,中国在1930年的革命进程等是这一时期的热点。如А.伊文(Ивин А)撰写的《中国共产党运动的兴起》发表在《真理报》1930年第103期的;П.米弗完成的(Миф П)《中国革命的发展和中国共产党的任务》发表于《列宁格勒真理报》1930年第194期;再如《真理报》1930年第20期《广西红色军团的胜利》,第44期《中国军队的胜利》;第108期《广东红色军团的胜利》,154期《中国红军军团的胜利》,第196期《湖南红军的发展》;第297期《湖南和江西的中国红军行动》等密集文章都是今天研究1930年代红军在我国不同省份发展的有效史料;1930年第86期《列宁格勒真理报》发表的《中国红军的成绩》,第211期《中国红军的胜利》等即时文章与《真理报》互为呼应,以备苏联国内读者了解这一时期中国革命。

斯卡契科夫1932年版《中国目录》中关于中共文献汇编的选择如此密集,也可以体现出苏联早期对于政治、经济和历史研究呈现出的“新国家新学术新叙事”转向,后来也有学者指出苏联的严格分科是导致学术疲敝的原因之一,比如缺少学科之间的贯通,但是这一结论或流于表面,至少需要更多史料和理论支持。以《中国目录》为例,斯卡契科夫本人既是文献学家也是经济学博士,目录篇章作者也多是接受了俄苏严格的学术训练,同时又是具有坚定共产主义理想的知识分子和青年学者,他们对于早期中国共产党的研究不仅仅是政党研究,也是历史和艺术研究的集合,创建一种新的希腊精神的社会主义文化在1920-1930年代俄苏早期中国研究中得到实践。对于我国学界来说,《中国目录》可以帮助了解俄苏对于中国共产党研究的思想观念、学科分工、修辞特征等,充实海外早期中国共产党研究文献。

(本文系betway唯一官网“全球视野中的中共党史研究”专项的系列研究成果之一,经授权,澎湃新闻发布。)

链接地址:https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_13198340